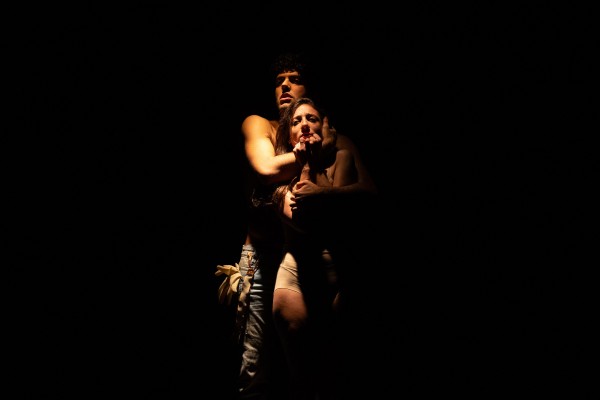

Fino al 5 ottobre, sul palco del Piccolo Bellini, si consuma qualcosa che è ben più di uno spettacolo: La Vacca, testo radicale e potentissimo di Elvira Buonocore, per la regia sobria e chirurgica di Gennaro Maresca, è un'esperienza sensoriale e viscerale. In scena tre corpi vivi: Vito Amato, Anna De Stefano e lo stesso Gennaro Maresca. A muoverli non è la trama, ma il trauma. Non una storia da raccontare, ma una ferita da attraversare.

Il teatro di Buonocore è fatto di stillicidio, gocce, echi, scarti, risonanze. È un teatro che non descrive, ma evapora. Che non consola, ma graffia. Fin dalle prime battute, si capisce che nulla sarà conforme: lo spettatore è invitato in una stalla metaforica, vischiosa, dolente, dove si mescolano sangue, latte e silenzi.

Donata e Mimmo, sorella e fratello ai margini del margine, vivono di espedienti, nell'attesa sfiancante di un riscatto che non arriva mai. Il loro dialogo è una cantilena ferita: si salta dal dialetto al neologismo, dal grido al bisbiglio, in un montaggio che sembra improvvisazione, ma è in realtà finissima architettura drammaturgica. Donata e Mimmo condividono una disperata, sproporzionata voglia di vita. Donata, in una delle prove più intense, cerca di crescere, di farsi donna con goffaggine, fama, vergogna. Nutre un desiderio spasmodico di avere un seno evidente e corposo, solo per non sentirsi invisibile agli altri, in un'affannosa ricerca di sguardi, di accoglienza, in una società dove la bellezza domina, dove il bello è considerato essenziale per una vita sociale, mentre i brutti, i diversi, vengono costantemente messi da parte. E Mimmo, ruvido e tenero, tenta invano di proteggerla da un mondo che non fa prigionieri.

Poi arriva Elia. Confronta giù dal palco, spaesato, con un portalistini pieno di fotografie di mucche scomparse: una figura tragicomica, quasi chapliniana. Eppure è in quel momento che qualcosa cambia. Nello spazio si diffonde, improvvisa, la voce di Cenerentola, So this is love. L'illusione dell'amore come favola: Il mio cuore ha le ali e posso volare, canta la voce del cartone Disney. Ma è un miraggio. Quel sogno di ballo e leggerezza s'infrangerà nel momento più oscuro della pièce, quando Elia, con una brutalità improvvisa e sconvolgente, abuserà di Donata, trattandola davvero come una vacca. Il cortocircuito è completo: la tenerezza ingenua di una ragazzina che cerca amore si trasforma in carne violata. È proprio in questa crudele contraddizione, tra l'incanto e lo squallore, tra il canto e il silenzio, che La Vacca esplode nella sua verità più feroce.

%20(6)%20(1)%20(1).jpg)

La scena è essenziale, spoglia, ma mai vuota: una sedia, qualche indumento, una coperta, e alla fine l'insegna che dà un nome all'attività illegale dei due fratelli: Mattatoio. Carne rubata, macellata, desiderata. Una favola nera che si costruisce parola dopo parola, senza mai perdere ritmo né tensione.

Il corpo, in questo spettacolo, è tutto: mezzo di narrazione, di ferita, di denuncia. Anna De Stefano è esplosiva, travolgente, capace di attraversare registri opposti in pochi secondi: è fragile, sporca, viva. Indimenticabile il momento in cui s'improvvisa una provetta Jane Fonda in un workout sulla voce straziante di Vai di Nino D'Angelo, in un misto di comicità involontaria e struggimento autentico. Vito Amato è dolente e solido, col suo corpo tonico e muscoloso che cerca di affermare una forza che sa di non avere. Un bravissimo attore intenso, misurato, credibile in ogni passaggio. Un attore emergente che dimostra già una grande maturità scenica e che sicuramente saprà farsi strada. E Gennaro Maresca, nella parte di Elia, riesce a passare con naturalezza dal ridicolo alla minaccia, dal patetico al mostruoso. Tutti e tre dimostrano una padronanza impeccabile dei tempi comici, capaci più volte di strappare risate autentiche al pubblico, senza mai tradire la profondità del racconto.

La lingua, mai stereotipata, è poesia che sanguina. Non è il napoletano folklorico da cartolina, ma quello profondo e popolano, fatto di suoni e sospensioni. Le parole si ripetono, si frantumano, diventano nenia o ruggito. Il finale, una spirale di nomi, illusioni, memorie e sangue, non offre soluzioni. Eppure qualcosa resta: come un'eco, un'insegna ritrovata, un respiro che torna a farsi udire.

Le invocazioni si trasformano in una preghiera laica: «Donata, tieni gli occhi tristi. Vabbuò, ma so' belli pe' cheste. Non è un complimento. Donà, hai visto? Te l'aggio fatto 'o complimento». È l'estremo gesto di tenerezza di Mimmo, che non aveva mai rivolto una parola gentile alla sorella deflorata, prima che cali, definitivo, il silenzio.